Massive Open Online Courses (MOOCs), eine spezielle Form des Online Lernens, sind als Lernangebote für jedermann im Internet verfügbar. Mit der rasanten Entwicklung derartiger Online-Kurse entstanden in kurzer Zeit zahlreiche MOOCs und eine Vielfalt an MOOC-Plattformen. Es wuchs die Begeisterung unter Entwicklern und Teilnehmern von MOOC-Bildungsangeboten. In Presse und Fachliteratur wird der MOOC in all seinen Ausprägungen und Formen in unzähligen Beiträgen als „Alternative zu den bekannten Formen des Online-Lernens“ analysiert. Auch das @LLZ berichtete in unterschiedlichen Beiträgen [1, 2, 3] über die Entwicklung der MOOCs und den MOOC-Hype, über Zustimmung, aber auch Bedenken und Enttäuschung zu derartigen Bildungsangeboten.

Die deutschen Hochschulen haben längst das Experiment MOOC gewagt. Doch wie sieht es mit einem derartigen Bildungsangebot für Schüler* aus? Einer Frage, der Tony Berndt (Lehramtsstudierender Uni Halle bei Prof. Martin Lindner) in seiner Examensarbeit nachging.

„Die Entwicklung eines MOOCs „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ – Potentiale und Grenzen hinsichtlich des Einsatzes im Biologieunterricht“, zur Intention seines Vorhabens sagt Tony Berndt: „Innerhalb kürzester Zeit erreichten MOOCs im universitären Bereich Tausende von Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Umso erstaunlicher scheint es, dass bisher kaum ernsthafte Versuche unternommen wurden, die MOOCs auf den schulischen, hier insbesondere den naturwissenschaftlichen Bereich, zu übertragen. Ich möchte mit meiner Examensarbeit diese Lücke schließen, indem ein Massive Open Online Course in School (MOOCiS) entwickelt und anschließend evaluiert wird.“

Das @LLZ unterstützte das Vorhaben und die Erstellung des MOOCiS in Planung, Umsetzung und Durchführung. Im Folgenden sollen gemeinsam mit Tony Berndt die wesentlichen Aspekte von der Konzeption bis zur Erprobung vorgestellt werden.

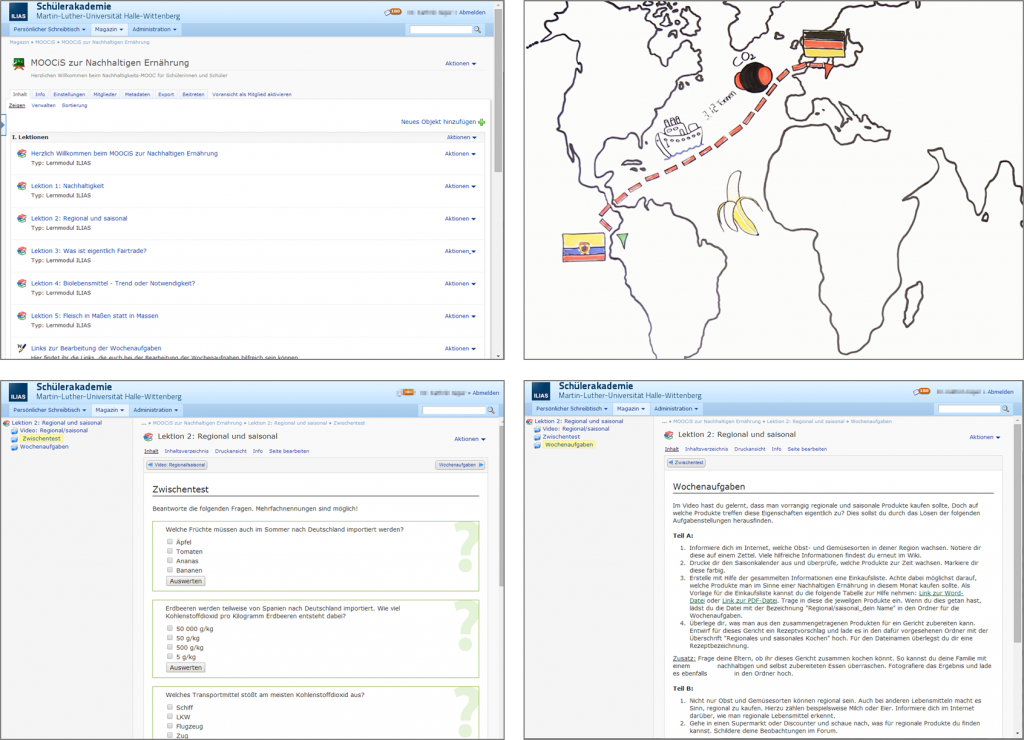

Ein Ziel bei der Erstellung des MOOCiS war es, das Angebot für so viele Klassenstufen und Schulformen (allgemeinbildende Schulen, insbesondere Mittelstufe und Gymnasium) wie möglich zu entwickeln, da somit eine große Breite von Schülern erreicht werden kann. Thematisch orientiert sich der MOOCiS am Konzept der „Bildung für nachhaltige Entwicklung“, speziell an der nachhaltigen Ernährung, um das aktuelle Anliegen der Nachhaltigkeit in den Schulen stärker zu verankern. Der MOOCiS geht dabei auf die Hauptaspekte der Nachhaltigkeit ein, betrachtet die globale Umwelt hinsichtlich der Verantwortung jedes Einzelnen für den Erhalt des natürlichen Lebensraumes, die Gesellschaft bezüglich der Verantwortung für alle Menschen weltweit, die individuelle Ebene, die auf die Gesundheit jedes einzelnen Menschen ausgerichtet ist und schließt die wirtschaftliche Ebene mit ein, die mit all diesen Prozessen eng verflochten ist. Zudem werden die sieben Grundsätze eines nachhaltigen Ernährungsstils zur Diskussion gestellt. Inhaltliches Anliegen des Kurses ist es, zum einen Schüler für eine ganzheitliche, vernetzende Betrachtungsweise der Nachhaltigkeit zu sensibilisieren, zum anderen die Lernenden zum kritischen Denken und eigenen Handeln zu aktivieren. Im Vordergrund steht zudem der Aspekt gemeinsam und voneinander zu lernen.

Einen Einblick in die Inhalte zeigt ein von Tony Berndt und seinen Kommilitonen Sarah Beck, Elisabeth Felsmann und Robert Dichter selbst produziertes Lehr-/Lernvideo aus dem MOOCiS.

Der MOOCiS „Nachhaltige Ernährung“ wurde als eine Mischform aus x- und cMOOC entwickelt. Tony Berndt meint hierzu: „Es scheint sinnvoll, die Schülerinnen und Schüler zunächst mit Hilfe dieser vorstrukturierten Lernumgebung des xMOOCs in die Welt der MOOCs einzuführen und auf diesem Weg die ersten Grundlagen für eine selbstständigere Nutzung von Online-Lernräumen zu legen. Trotz dessen sollen auch Komponenten der cMOOCs berücksichtigt werden. Der Konnektivismus enthält aus meiner Sicht großes Potential für eine moderne und computergestützte Lehre. In der heutigen Zeit wird es mehr und mehr von Bedeutung sein, sich bei einer stetig wachsenden Informationsflut zurechtzufinden. Demnach ist nicht mehr die Menge an Faktenwissen entscheidend, sondern eher die Fähigkeit, mit bestehenden Netzwerken umzugehen und zu wissen, wo etwas zu finden ist. Hierzu zählt auch die Fähigkeit, relevante von weniger bedeutsamen Informationen unterscheiden zu können. Der Konnektivismus kann folglich ebenso für den Schulunterricht förderlich sein. Je früher die Schülerinnen und Schüler an diese Arbeitsweise herangeführt werden, desto besser können sie diese verinnerlichen und auf kommende Probleme anwenden. So sollen in dem zu entwickelnden MOOCiS die Kommunikation, die Bereitstellung von Informationen, ein gemeinsames Arbeiten an einem Projekt sowie die starke Vernetzung untereinander eine wesentliche Rolle spielen. Auf diese Weise werden die Teilnehmenden innerhalb der Form des MOOCiS ebenfalls zur aktiven Teilnahme bewegt. Damit fiel die Wahl auf eine hybride Form aus cMOOCs und xMOOCs, welche die Vorteile beider miteinander vereint und Nachteile und Stolpersteine möglichst umgeht.“

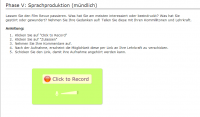

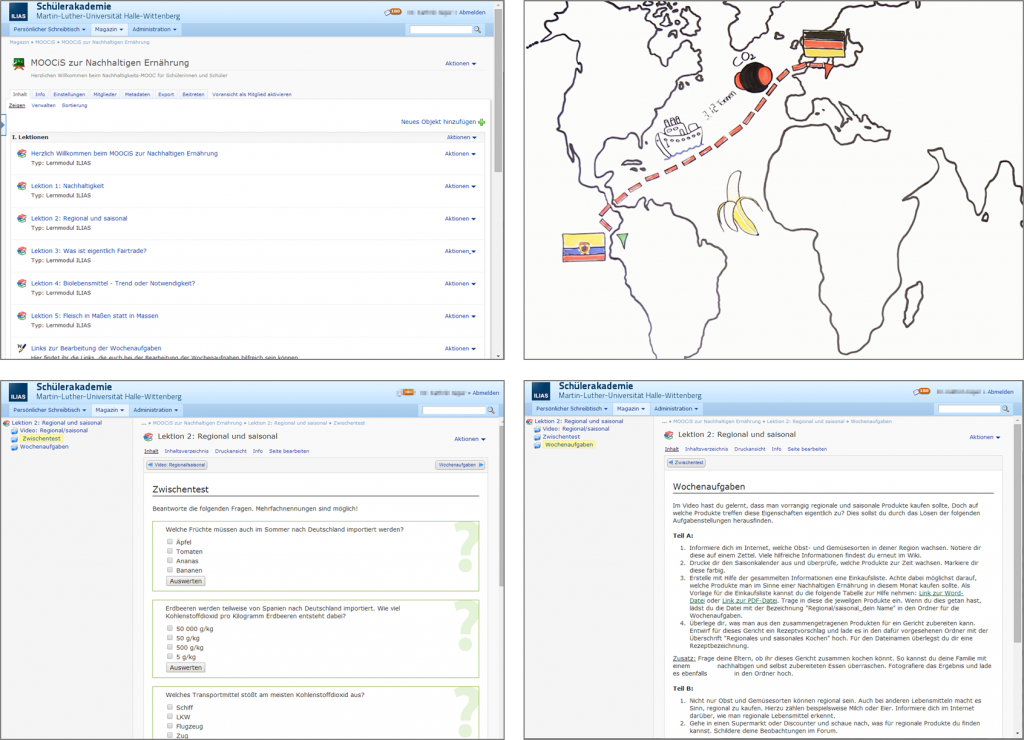

Die Struktur des MOOCiS orientiert sich an einem xMOOC. Zu jedem Thema gibt es eine Lektion mit den Elementen:

- Lehr-/Lernvideo

- Quizze als Selbsttests

- weiterführendes Wissen in Form von thematischen Beiträgen/Literatursammlungen

- Wochenaufgaben (unter dem Aspekt der Kontrolle der Wochenaufgaben im Peer-Review-Verfahren)

- Mediencasts für eigene Inhalte

Unterstützend werden in diesem Szenario thematische Videokonferenzen (über Adobe Connect) angeboten. Zusätzlich stehen unterschiedliche Kommunikationselemente zur Verfügung. Im Fokus steht hier, Schülerbeiträge thematisch zu bündeln. Zum Austausch können die Teilnehmer zudem Foren, ein Wiki sowie einen Chat innerhalb der Plattform nutzen. Die Einbindung von Social Media wie Facebook und Twitter soll Schülern einen Weg zum Gebrauch dieser Plattformen als Lehr-/Lernmedium aufzeigen.

Die Umsetzung des MOOCiS erfolgte auf einer vom ITZ der Uni Halle öffentlich bereitgestellten ILIAS-Plattform. Nutzer müssen sich hier für den Zugang der Plattform registrieren, der Kurs ist öffentlich und ermöglicht einen Beitritt ohne Zugangsbeschränkung. ILIAS ist aus Sicht von Tony Berndt eine „sinnvolle Alternative zu den herkömmlichen MOOC-Plattformen und für den Zweck eines MOOCiS ausreichend. Über das Lernmanagementsystem ILIAS wird neben einer einfachen Aktualisierbarkeit der Inhalte durch die Veranstalter, eine übersichtliche und schnelle Verteilung von Informationen an eine Vielzahl von Teilnehmern ermöglicht. Zusätzlich bietet die Plattform die Möglichkeit, Teilnehmerbeiträge zu sammeln und zu kommentieren.“

Tony Berndt „testete und evaluierte“ seinen MOOCiS im Rahmen der Examensarbeit mit Lehramtsstudierenden der Uni Halle. „Aus dieser Untersuchung wurde deutlich, dass sich die Studierenden einen Einsatz des MOOCiS innerhalb der Schule vorstellen können, ebenso wie den Kurs selbst durchzuführen. Zudem wurden weitere Einsatzmöglichkeiten favorisiert.“

Zum Einsatz des MOOCiS meint Tony Berndt: „Ich sehe unterschiedliche und sehr viele Einsatzszenarien für dieses Angebot. Neben einem komplett online organisierten MOOCiS kann ich mir gut vorstellen, Präsenzveranstaltungen mit einzubeziehen, also einen bMOOCiS umzusetzen. Darüber hinaus denkt man als Lehrer zunächst an den Einsatz direkt im regulären Schulalltag. Hier können auch nur einzelne Elemente den Unterricht ergänzen. Der Kurs kann ebenso einen obligatorischen Charakter erhalten. Vielversprechend scheint zudem der Einsatz in Projekten oder Arbeitsgemeinschaften. Insbesondere sehe ich den MOOCiS als Möglichkeit für Schülerinnen und Schüler sich mit Teilnehmenden anderer Schulen zu vernetzen. Wenn ich weiter denke, kann das Angebot zumindest zweisprachig weiterentwickelt werden, vielleicht auch von den Schülerinnen und Schülern selbst. Das bietet die Chance, dass auch Lernende von weltweiten Partnerschulen gemeinsam in Projekten lernen, sich vernetzen und den Austausch vertiefen.“

Der MOOCiS „Nachhaltige Ernährung“ wurde bereits von Julia Kalisch (Lehramtsstudierende Uni Halle bei Prof. Martin Lindner) mit Schülern des Wolterstorff-Gymnasiums Ballenstedt „erprobt“. Über die Ergebnisse und Erfahrungen werden wir gemeinsam mit Julia Kalisch an dieser Stelle informieren.

*Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht.