![]() Die ersten einhundert Tage einer Institution oder einer neuen Amtszeit sind ein Bonus, der oftmals wohlwollend im Sinne der Herstellung von Arbeitsfähigkeit zugebilligt wird. Mit der Eröffnung des Multimedialen Zentrums für Lehren und Lernen (@LLZ) am 5. Juli 2012, also vor rund 120 Tagen, kann sich das @LLZ auf diesen Bonus nun nicht mehr berufen. Seit dem stehen wir also zu Recht genau so unter kritischer Beobachtung, wie jedes andere Projekt an der Universität.

Die ersten einhundert Tage einer Institution oder einer neuen Amtszeit sind ein Bonus, der oftmals wohlwollend im Sinne der Herstellung von Arbeitsfähigkeit zugebilligt wird. Mit der Eröffnung des Multimedialen Zentrums für Lehren und Lernen (@LLZ) am 5. Juli 2012, also vor rund 120 Tagen, kann sich das @LLZ auf diesen Bonus nun nicht mehr berufen. Seit dem stehen wir also zu Recht genau so unter kritischer Beobachtung, wie jedes andere Projekt an der Universität.

Vielleicht schaut man auf uns aber auch etwas genauer, denn das im Rahmen des Qualitätspaktes Lehre des BMBF auf vier Jahre angelegte Innovationsprojekt „Studium multimedial“ kann auf sehr umfangreiche Ressourcen zurückgreifen, die der Universität auf dem Gebiet der grundständigen Lehre gerade an anderer Stelle entzogen werden. Beides hat formal nichts miteinander zu tun, das zufällige, zeitgleiche Zusammentreffen könnte aber durchaus auch falsch interpretiert werden.

Dabei steht hinter der Projektidee grundsätzlich kein Sparvorhaben, kein oft befürchteter Abbau von Präsenzlehre zugunsten elektronischer Lehre „allein vor dem Bildschirm“. Im Gegenteil. Die Ziele des @LLZ orientieren sich an einer Bereicherung der bestehenden Präsenzlehre um didaktische Szenarien, die zunächst einmal Mehraufwand bedeuten. Zwar gibt es durchaus Umsetzungen im „E-Learning“, die zeitfressende, administrative Aufgaben insgesamt erträglicher gestalten können (Aufgaben- und Teilnehmerorganisationen, Sprechstundenvereinbarungen, Dateiverwaltungen und –ablagen…) und auch z.B. Onlineprüfungen sind durchaus in der Lage, Aufwandszeiten für Prüfungen mit hohen Studierendenzahlen zu reduzieren – aber insgesamt geht es um die Qualitätsverbesserung der Lehre und die ist ohne zeitlichen Mehraufwand der Lehrenden nicht zu haben.

Und damit wird die Herausforderung deutlich, vor der das @LLZ steht: Diesen Mehraufwand der Lehrenden so gering wie möglich halten, aber zugleich die Potentiale der Lehre maximal erweitern helfen. Dies erfordert erstklassigen Service, also schnelle Reaktionszeiten mit kompetenter Beratung auf allen Feldern des E-Learning. Es erfordert aber auch nutzerfreundliche, intuitive Software und breit angelegte, praxisnahe Schulungsangebote.

Zweitens handelt es sich um eine kommunikative Herausforderung. Noch kennen nicht alle Lehrende ihre persönlichen Ansprechpartner in den Facharbeitsgruppen des @LLZ und noch ist das Leistungsangebot des @LLZ nicht überall präsent, zumal die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des @LLZ die erforderliche Beratungskompetenz in den Spezialbereichen derzeit noch auf einen einheitlichen Stand bringen müssen.

Beiden Herausforderungen hoffen wir mit unserer E-Learning-Tagung für Lehrende der MLU am 22. November 2012 (http://www.llz.uni-halle.de/llz12/ ) in einem ersten Schritt zu entsprechen. Nach einer Vorstellung des @LLZ und der Beschreibung des Ist-Standes an der MLU werden wir uns gemeinsam mit internen und externen Referenten damit beschäftigen, welche Potentiale multimediales Lernen in sich trägt und wie wir diese sehr konkret nutzen können. Zudem werden alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des @LLZ mit eigenen Posterpräsentationen vor Ort sein, damit Sie als Lehrende Ihre persönlichen Ansprechpartner auch kennenlernen können.

Und wo bleiben bei allem die Studierenden?

Die Studierenden an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg werden die Nutznießer all dieser Bemühungen sein, aber erst dann, wenn Lehrende E-Learning aktiv einsetzen. Erst wenn beispielsweise ein für Lehrende nutzerfreundliches Aufzeichnungssystem für Vorlesungen implementiert ist und Lehrende dieses auch einsetzen, werden Studierende davon profitieren können. Was freilich nicht ausschließt, dass wir uns bei den Umsetzungszielen insgesamt an den Bedürfnissen der Studierenden orientieren. Im Gegenteil. Die Studienbedingungen und Studienergebnisse unter komplexen Bedingungen bei wachsender Heterogenität der Studierenden zu verbessern ist der eigentliche Grund, warum das Projekt überhaupt existiert. Aber ohne freiwilliges, aktives und – da muss man ganz ehrlich sein – zusätzliches Engagement der Lehrenden wird dieses Ziel nicht erreichbar sein. Daher richten wir unseren Service ganz bewusst an den Lehrenden aus.

Wo konkret steht nun das @LLZ? In den vergangenen 120 Tagen haben sich zunächst die fünf Facharbeitsgruppen gebildet, in der jeweils zwei @LLZ-Mitarbeiter für eine bestimmte Fächergruppe von Instituten zuständig sind. Diese suchen derzeit das Gespräch in den Fakultäten, bedingt durch verzögerte Arbeitsaufnahmen am neuen Zentrum mit noch unterschiedlichem Stand. Sollten Sie als Lehrende selbst bevorzugten Gesprächsbedarf haben, können Sie Ihre zuständigen Mitarbeiter aber auch direkt anfordern (Kontakte: http://www.llz.uni-halle.de/facharbeitsgruppen/).

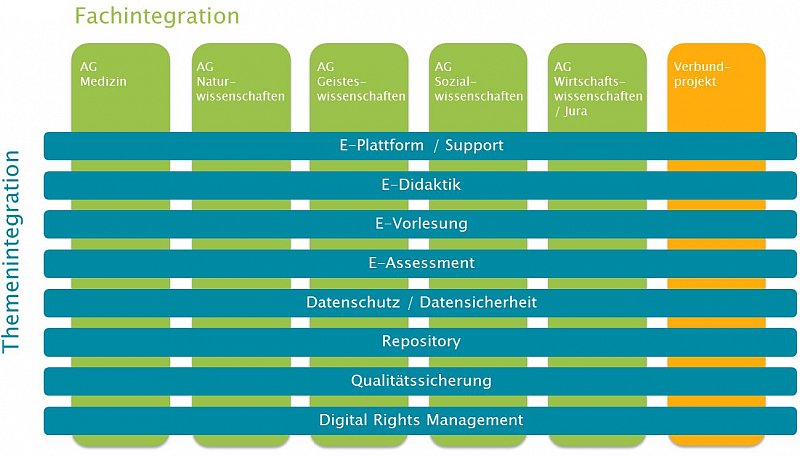

Zweitens sind derzeit parallel rund zehn Themenarbeitsgruppen aktiv, in denen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des @LLZ den internationalen Stand in den verschiedenen E-Learning-Bereichen erarbeiten und die konkrete Umsetzung an der MLU beraten. Diese Themen reichen von E-Didaktik, E-Assessment, E-Vorlesungen und Datenschutz bis hin zu Digitalem Rechtemanagement und Mobilem Lernen. Die nachstehende Gitternetzstruktur verdeutlicht die Integration von Fach- und Themenarbeitsgruppen sowie die enge Kooperation mit dem Verbundprojekt „Heterogenität als Qualitätsherausforderung für Studium und Lehre“:

Drittens haben wir uns das Zeitziel gestellt, schon im Sommersemester 2013 an der MLU mit umfangreichen Vorlesungsaufzeichnungen zu beginnen. Nach der Entscheidung für ein Aufzeichnungssystem (Opencast Matterhorn) wird derzeit die notwendige Hardware beschafft und installiert. Auf der Tagung werden wir das System vorstellen. Für das Wintersemester 2013/14 planen wir zudem die Unterstützung von Onlineprüfungen.

Viertens hatten wir vor acht Wochen eine Befragung aller Lehrenden und Studierenden an der MLU zum Thema E-Learning gestartet, deren Ergebnisse wir ebenfalls auf der Tagung vorstellen werden. Was wir aus dieser Befragung bereits wissen: Studierende wünschen sich generell mehr E-Learning, 72 Prozent der Studierenden beispielsweise Vorlesungsaufzeichnungen.

Diesen begonnenen Arbeitsprozess werden wir nun verstetigen und kontinuierlich und transparent darüber berichten. Ausgangspunkt wird dieses Blog sein, daneben sind wir aber auch bei facebook, Google+, Scoop.it und twitter aktiv. Wählen Sie den Kanal, der am ehesten Ihrer Arbeitsweise entspricht.

Die ersten 100 Tage sind vorbei. Wir freuen uns auf Ihre kritische Begleitung.