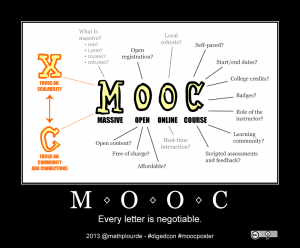

Der Begriff des Massiv Open Online Course (MOOC) ist derzeit en vogue. Mehr als 3 Millionen Einträge sind es inzwischen bei Google, immerhin mehr als 3500 in der Google-Rubrik „news“. Es gab SPIEGEL- und ZEIT-Artikel („Das kostenlose Online-Studium“, „Harvard für alle“). Es werden Konferenzen nur zu dieser Thematik organisiert. Keine Hochschule, die nicht an wenigstens einem MOOC arbeitet. Und am 28. August 2013 wurde MOOC Bestandteil des Oxford Online Dictionary (“a course of study made available over the Internet without charge to a very large number of people”), freilich neben “lolz”, “tweeps”, “bitcoin” und auch “mwahahaha”.

Allerdings ist der Begriff MOOC trotz schneidiger Abkürzung ein schillernder und hat mit dem derzeit (vor allem in der Presse verwendeten) Verständnis kaum noch etwas mit den cMOOC’s eines Stephen Downs zu tun (dazu unten mehr).

So weit, so gut. Zumal es viele Gründe für Begeisterung gibt. Wer hätte vor 10 Jahren gedacht, dass die wertvollsten Schätze von Universitäten, nämlich von eigenen (und hochdotierten) Mitarbeitern erstellte Lehrinhalte, eines Tages für alle kostenfrei online zur Verfügung stehen würden? Wo doch noch jedes Lehrbuch weiterhin gekauft werden muss? Und wer hätte erwartet, dass diese „MOOC-Production“ wesentlich von exklusiven Privatuniversitäten angeschoben wurde? Und man teilweise ebenfalls kostenfrei oder gegen ein relativ geringes Entgelt sogar bei diesen Institutionen nach bestandener Prüfung in der Regel eine Art Zertifikat erhalten kann?

Nachdem die Welle 2012 vor allem die Vereinigten Staaten erfasste, ist sie inzwischen auch in Deutschland angekommen. Eine Ausschreibung des Stifterverbandes der deutschen Wissenschaft im Frühjahr 2013 gemeinsam mit dem privaten Bildungsbetreiber „iversity“ über insgesamt 10 x 25.000 Euro für je einen MOOC führte zu mehr als 250 Bewerbungen von Professoren und teilweise sogar Teams mehrerer wissenschaftlicher Mitarbeiter. Es sah aus, als ob die deutschen Akademiker nur auf diesen Startschuss gewartet hätten. Gründe genug, von einer „Bildungsrevolution“ oder gar weltweiten „Gesellschaftsrevolution“ zu sprechen?

Man fühlt sich leider etwas in die Diskussionslage der 90er Jahre versetzt, als der Begriff „E-Learning“ ähnlich tollkühne Erwartungen weckte – nur um wenig später einer um so härteren Praxiskorrektur unterworfen zu werden. Die damals für manche erstaunliche Erkenntnis, dass E-Learning im Hochschulalltag einer Präsenzuniversität kaum Kosten reduziert, sondern eher die Qualität der Lehre befördern kann (das aber dann deutlich), scheint als Déjà-vu auch den MOOC’s zu drohen: Bildung ist leider nicht umsonst, und didaktisch gute Bildung, die nicht nur als mediales Abfallprodukt ohnehin existierender Inhalte betreuungsfrei zur Selbstverständigung publiziert wird, ist leider besonders teuer. Es sind im Kern die Erstellungs- und Betreuungskosten, die einfach nicht wegzudiskutieren sind (und bei manchen MOOC’s daher leider offensichtlich niedrig gehalten werden).

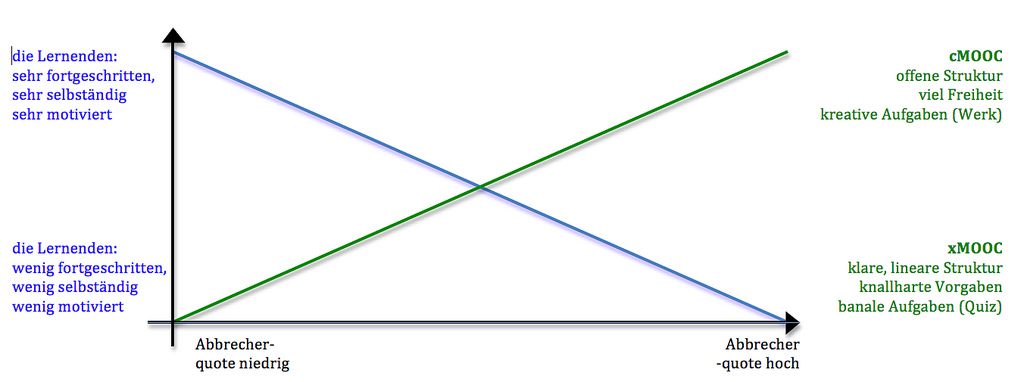

Dabei ist der Typ des MOOC eigentlich egal. Die als xMOOC’s bezeichneten, in der Regel aus Videoaufzeichnungen, Aufgaben, Foren und einer (Online-)Abschlussprüfung bestehenden Lehrinhalte, sind in dieser Form für Selbstlerner konzipiert, die sich über Foren mit anderen Selbstlernern austauschen. Natürlich ist es möglich, sich autodidaktisch mit vorliegenden Materialien zu bilden, das macht jeder Mensch nahezu täglich. Aber ob das bei hochschulähnlicher Bildung auch funktioniert darf getrost bezweifelt werden. Wie sollte auch bei einem „massiven“ Onlinekurs mit mehr als 10.000 Teilnehmern eine halbwegs sinnvolle inhaltliche Betreuung mit den Fachvertretern organisiert werden? Möglich wäre es freilich, das nennt man an Universitäten z.B. Seminargruppen. Aber das kostet Geld. Geld, das sich manche Bundesländer kaum noch leisten zu können glauben.

Bleiben wir einmal bei den Kosten der Erstellung eines Kurses: Auch wenn die Angaben extrem differieren – qualitativ unterschiedlicher Content (Video, Animationen, PDF, Audio,…) und unterschiedlicher Betreuungsaufwand der kollaborativen Tools (Forum, Wiki, Etherpad, E-Assessment…) sowie der möglichen Leistungsnachweise (offene Fragen, MC, Portfolios…) verursachen natürlich auch sehr verschiedene Kosten. Aber für die Erstellung von 60 Stunden hochwertigem Online-Lehrmaterial (was z.B. einem Seminar im Semester mit 60 Stunden Selbstlernen und damit 120 Stunden Workload oder 4 Credits entspricht) kann man mindestens 600 Stunden ansetzen (sofern das Online-Material nicht nur aus dem Abfilmen von ohnehin stattfindenden Präsenzveranstaltungen und dem Einstellen ohnehin existierender PDF’s besteht). Es gibt auch Berechnungen, nach denen dieser Erstellungsaufwand um den Faktor 10 höher liegt, aber bleiben wir einmal bei der niedrigen Durchschnittszahl: Ein wissenschaftlicher Mitarbeiter (perfekt in seinem Fach und mit vielfältigen multimedialen Fähigkeiten ausgestattet) würde dazu 5 Monate benötigen, was einen Arbeitgeber rund 15.000 Euro kosten würde. Wer nun glaubt, dass man diese einmaligen Erstellungskosten mit großer Teilnehmerzahl wieder hereinholen kann, liegt nicht falsch, muss dann aber auch die mit großen Teilnehmerzahlen einhergehenden Betreuungskosten beachten. Denn bei einem Betreuungsschlüssel von z.B. 1:100 und einer wöchentlichen Beratungszeit von nur 15 Minuten pro Kursteilnehmer entstehen monatliche Aufwände von rund 100 Stunden. Ein semesterähnlicher Kurs mit 120 Stunden Workload erfordert also bei 1000 Teilnehmern rund 8 Mitarbeiter über 5 Monate. Wer möchte das ernsthaft kostenfrei zur Verfügung stellen, wenn es sich nicht um eine Werbemaßnahme handelt? Aber könnte man sich wenigstens darauf einigen, dass ein solcher Aufwand eigentlich erforderlich wäre, wenn wir von Bildungsrevolution reden?

Es wird damit schnell deutlich, wo die Grenzen der kostenlosen xMOOC’s liegen und es wird ebenso klar, warum diese so oft nur aus betreuungslos aneinandergereihten Zweitverwertungen ohnehin existierender Präzenzlehre bestehen. Die Rechnung zeigt aber auch die Grenzen der cMOOC’s, in denen die Lernziele vorher weicher formuliert sind, weniger vorgegebene Lerninhalte eingestellt wurden und die Teilnehmeraktivität zur entscheidenden Größe wird: Hier können vor allem die Betreuungsaufwände, also die laufenden Kosten, langfristig nicht ignoriert werden.

Kostenvermeidung könnte somit auch eine der Ursachen sein, warum die allermeisten MOOC’s mit teilweise irrwitzigen Teilnehmerzahlen starten, aber nur mit einem Bruchteil davon erfolgreicher Kursabschlüsse, etwa einer Online-Prüfung, enden: falsche Erwartungen, fehlende Motivation, didaktisch langweilige Aufbereitung, fehlende Fachberatung – alles rational nachvollziehbare Gründe für fehlendes „Durchhalten“. Gerade das strukturelle Problem der mangelnden Fehlerfreundlichkeit bezüglich des Lernens (oder wie Philipp Schmidt es nannte: „too big to fail“) ist ohne kleinere, betreute Gruppen kaum lösbar.

Kein Wunder, dass inzwischen händeringend nach funktionierenden Geschäftsmodellen gesucht wird. Nicht von ungefähr argwöhnen manche ohnehin, dass die Initiative der amerikanischen Privatuniversitäten eher als Werbe- und vorgelagerte Assessmentmaßnahme für das weiterhin kostenpflichtige Präsenzstudium dient – denn reine Selbstlosigkeit ist von privaten Anbietern eher nicht zu erwarten. Zumal Kosten ja definitiv entstehen und sei es durch die Betreibung der eigentlichen Online-Plattform, was bei mehreren 10.000 Startteilnehmern auch nicht unerhebliche IT-Investitionen erfordert. Wenn aber die Finanzierung über Zertifikate, also erfolgreiche Abschlüsse, erfolgen soll, muss die Abbrecherquote sinken. Dies erfordert Investitionen im Vorfeld. Ein Teufelskreis.

Ein Ausweg aus diesem Dilemma wären kostenpflichtige Kurse. Aber dann werden sie nicht mehr „massiv“ sein (dann könnte man es auch schlicht Fernunterricht nennen, was Institutionen wie die Fernuniversität oder auch private Anbieter schon lange im Angebot haben und dabei regelmäßig mit der Kostenfrage konfrontiert sind).

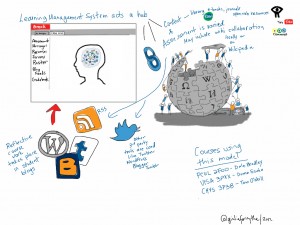

Überhaupt muss die Frage gestellt werden, was an den MOOC’s eigentlich so neu ist. Alle Hochschulen bieten ihren Studierenden inzwischen Online-Lerneinheiten ergänzend zur Präsenzlehre (Blended Learning) an oder auch bei Weiterbildungen als (oftmals kostenpflichtige) reine Online-Kurse. Dies findet vor allem wegen des deutschen Urheberrechts und der deutschen Datenschutzgesetze vornehmlich in passwortgeschützten Lern-Management-Systemen wie ILIAS, Moodle oder OLAT statt. Diese bieten allesamt deutlich mehr didaktische Möglichkeiten als die „neuen“ MOOC-Plattformen, werden aber als „eierlegende Wollmilchsau“ oft auch als schwerfällig, kompliziert und graphisch veraltet angesehen. Es ist auch verständlich, dass die IT-Servicezentren der Hochschulen mit den eigenen Nutzerzahlen genügend zu tun haben und zusätzliche, zehntausende externe Datensätze kaum verwalten können, möchten bzw. aus rechtlichen Gründen nicht verwalten dürfen.

Das Online-Angebot an sich ist also nicht neu. Neu ist allein „massiv“ und „open“, was aber in der Realität mit Kosten, Umsetzungen und möglichen Geschäftsmodellen kollidiert.

Aber dennoch wäre es zu kurz gesprungen, MOOC’s mit dem Kommentar „alter Wein in neuen Schläuchen“ einfach ab zu tun. So könnten MOOC’s (in der x-Form) durchaus auch als Brücke zu einer bahnbrechenden politischen Entscheidung dienen, nämlich mit öffentlichen Mitteln erstellte Lehrinhalte generell als „open“ zu deklarieren, was mit der OER-Bewegung hervorragend korrelieren könnte, aber mit dem deutschen Urheberrecht (und nicht zuletzt dem Arbeits- und Dienstrecht einiger Hochschulangehöriger) derzeit nicht zusammenpasst. Dies muss nicht in MOOC’s enden, könnte aber dort zumindest beginnen. Immerhin: MOOC’s haben derzeit eine gewisse öffentliche Wahrnehmung und könnten allein mit Ihrer Existenz für die Themen OER, E-Learning und eine breit angelegte Bildungsoffensive sensibilisierend und womöglich stützend wirken.

Ein zweiter neuer Ansatz ergibt sich aus der Didaktik des Konnektivismus eines George Siemens und Stephen Downes, wie ihn die cMOOC’s praktizieren: Lernen im Netzwerk, Lernen durch das Knüpfen und Verstehen neuer Verbindungen existierender Contents, was natürlich mit einem Internet frei zugänglicher Inhalte immer einfacher möglich wird. Dies erfordert aber neben erheblichen gesellschaftlichen Investitionen in die Erstellung oder Freigabe der Inhalte auch die entsprechende Lern- und Medienkompetenz der Zielgruppe. Die ist jedoch selbst bei den vielbeschworenen „Digitale Natives“ derzeit (noch) nicht vorhanden, ja steht in den meisten Schulen aktuell nicht einmal auf dem Lehrplan. Dies zu ändern ist keine Frage von Monaten, sondern in der Konsequenz bis hin zur Lehramtsausbildung an den Hochschulen eher eine von Jahrzehnten (wobei Jahrzehnte auch relativ schnell vergehen können: Google würde 1998 gegründet, die erste Version von Moodle erschien 2002).

Und schließlich drittens: Erst mit den beiden oben genannten Voraussetzungen wäre dann der Weg frei für eine tatsächliche Bildungsrevolution in der Breite, in der das „E-„ aus dem „E-Learning“ verschwindet und selbstverständlich wird. Aber keine Sorge, die Existenz von Präsenzhochschulen war weder in den Neunzigern durch das E-Learning, noch ist sie heute durch die MOOC’s gefährdet. Im Gegenteil. Denn wer soll eigentlich diese hochwertigen Inhalte, ohne die auch ein MOOC nicht auskommt, erstellen? Wer für die (weiterhin notwendige) fachliche Betreuung sorgen? Und wer übernimmt, wenn nicht strukturell z.B. in Form einer Hochschule organisiert, die Zertifizierung der Abschlüsse, ohne die eine Vergleichbarkeit fachlicher Qualifizierungen z.B. bei Berufsbewerbern unmöglich scheint?

Von allen diesen Fragen liest man in der gegenwärtigen MOOC-Diskussion wenig. Der Begriff ist als Hype derzeit trivialisiert und überladen zugleich. Es wird Zeit, ihn vom Kopf auf die Füße zu stellen.