Fokus

Medienethik – Digitale Vernetzung interdisziplinär – Reflexive Medienbildung

- Seminar: „Praxisbezogene Medienethik und Einsatz digitaler Elemente im Ethik- und Philosophieunterricht“

- Teilnehmende im Seminar: 28 Studierende aus dem Bereich Lehramt

- Leitung des Seminars: Kathrin Rensch

Konzept

Das Lehr-Lern-Konzept von Kathrin Rensch im Rahmen des praxisorientierten Seminars „Medienethik – Einsatz digitaler Elemente im Ethik- und Philosophieunterricht“ besteht einerseits aus interessenorientierten Zugängen auf Seiten der Studierenden (bspw. aus einem unterrichtlichen oder schulpraktischen Kontext heraus –> Lernen durch und mit „Games“) und andererseits auf Seiten der Lehrenden auf Basis theoriefundierter „Inputs“, bspw. aus den KMK-Bestimmungen „Lehren und Lernen in der digitalen Welt“ und dem Medienkompetenz- Modell sowie Textgrundlagen zur Medienpädagogik und Mediendidaktik.

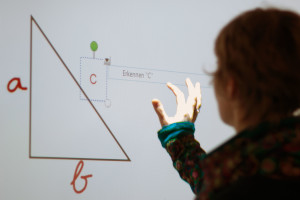

Das Ziel der oben genannten Veranstaltung von Frau Rensch ist die Sensibilisierung zukünftiger Lehrer*innen mit Schwerpunkt Ethik und Philosophie gegenüber den Themen „Medienkompetenz, Medienbildung, Medienerziehung, Medienprävention und Einsatz von digitalen Medien“ im Unterricht. Dabei legte Frau Rensch besonderen Wert auf die Diversität des Medieneinsatzes. Es werden beispielsweise sowohl Videos, Podcasts, Computerspiele als auch Hörbücher und deren potenzielle Einsatzfelder und Lernsettings in der Schule thematisiert.

Nachfolgend sind einige Webseiten eingefügt, die u.a. Gegenstand der Reflexion und Diskussion waren:

Ihr eigenes Seminarkonzept zeichnete sich durch eine Vielzahl aktivierender Methoden und kooperativer Lernszenarien aus.

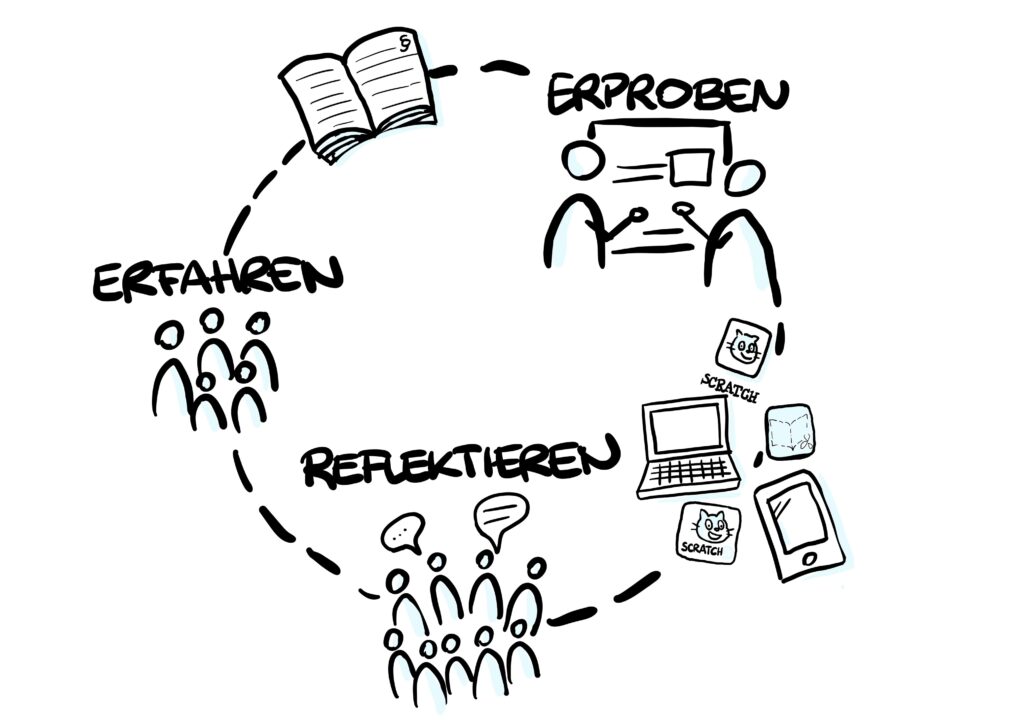

Dazu werden Kompetenzen nach Martens angestrebt im Bereich der Phänomenologie (Wahrnehmung) und insbesondere die spekulative Kompetenz geschult (Perspektivübernahme). Auch sollen didaktisch-methodische Kompetenzfelder im Bereich Pädagogik angebahnt werden, wobei die Zugänge und praktischen Anwendungen im Rahmen der Selbsterfahrung im Seminar einen Beitrag leisten. Selbstlernprozesse sind in Form von Ausprobieren der digitalen Tools, Games und Anhören der Podcasts bzw. Anschauen der Videos gegeben. Im Anschluss daran erfolgt eine mediendidaktische Reflexionsphase im Gruppenaustausch, die dazu einen Beitrag leisten soll, inwiefern die digitalen Elemente im unterrichtspraktischen Kontext sinnstiftend und zielführend sind bzw. worin Herausforderungen bestehen.

Fazit

Mein Fazit soll sich an einem Dreischritt orientieren: 1) Gewinn des Seminars – 2) Reserven – 3) Zukunftsaussichten.

1) Mein Konzept besteht überwiegend aus sinnstiftenden Gesprächen, die die Studierenden in Kleingruppen oder in Tandems führen. Es hat sich nicht rentiert, im großen Rahmen einen Austausch zu erzielen, weil sich dann Viele zurückziehen und Einige die Komfortzone der Passivität einnehmen. Ich fungiere bei allen Phasen als Unterstützerin, Begleiterin und Moderatorin der Prozesse. Dies hat sich im Rahmen der kleingruppenspezifischen Arbeit am und mit dem Medium (Game, Video, Podcast) als Gewinn herausgestellt, weil somit Synergien gefunden wurden, die sich an Interessen der Studierenden ausrichten. Ich denke, dadurch erzielt man eine hohe Motivation.

2) Gelenkstellen, so auch in den Evaluationen zurückgemeldet, zeigen sich in Form von zeitlichen Kapazitäten, die ein Seminar von 90 Minuten mit sich bringt – dadurch können angegangene Arbeitsprozesse und Gedanken nicht vollständig ausreifen, evtl. bietet sich hier eine Blockveranstaltung an. Auch muss man die Theoriegrundlagen nicht im Seminar behandeln, sondern kann dies im Rahmen eines Selbststudiums mit Aufträgen abhandeln („Blended-Learning-Formate“), um mehr Zeit für die Erprobung und Zusammenarbeit in den Gruppen zu geben.

3) Der Punkt „Game Based Learning“ hat mich tatsächlich fasziniert, so wäre vorstellbar, im Rahmen von Medienethik diesen Inhalt noch mehr zu vertiefen, auch im Kontext der Fächervernetzung und des interdisziplinären Lernens (Stichwort: individuelle Lerngelegenheiten). Ich empfehle eine kooperative Zusammenarbeit mit der Medienanstalt Sachsen-Anhalt oder der GMK.

(Kathrin Rensch, 2025)

„Keine Bildung ohne Medien“ – So lautet der Name einer Initiative, die eine systematische und nachhaltige Verankerung von Medienpädagogik in allen Bildungsbereichen der Gesellschaft anstrebt. Die Initiative kritisiert

„Keine Bildung ohne Medien“ – So lautet der Name einer Initiative, die eine systematische und nachhaltige Verankerung von Medienpädagogik in allen Bildungsbereichen der Gesellschaft anstrebt. Die Initiative kritisiert