Fokus

Blended Learning – Heterogenität – Programmierfähigkeiten

- Seminar: „Einführung in die Programmierung für Hörer aller Fakultäten“

- Teilnehmende am Seminar: ca. 40 Studierende aus verschiedenen Fachrichtungen (ASQ-Modul sowie Ergänzungsstudiengang Medienbildung)“

- Leitung des Seminars: Dipl.-Inform. Steffen Schiele

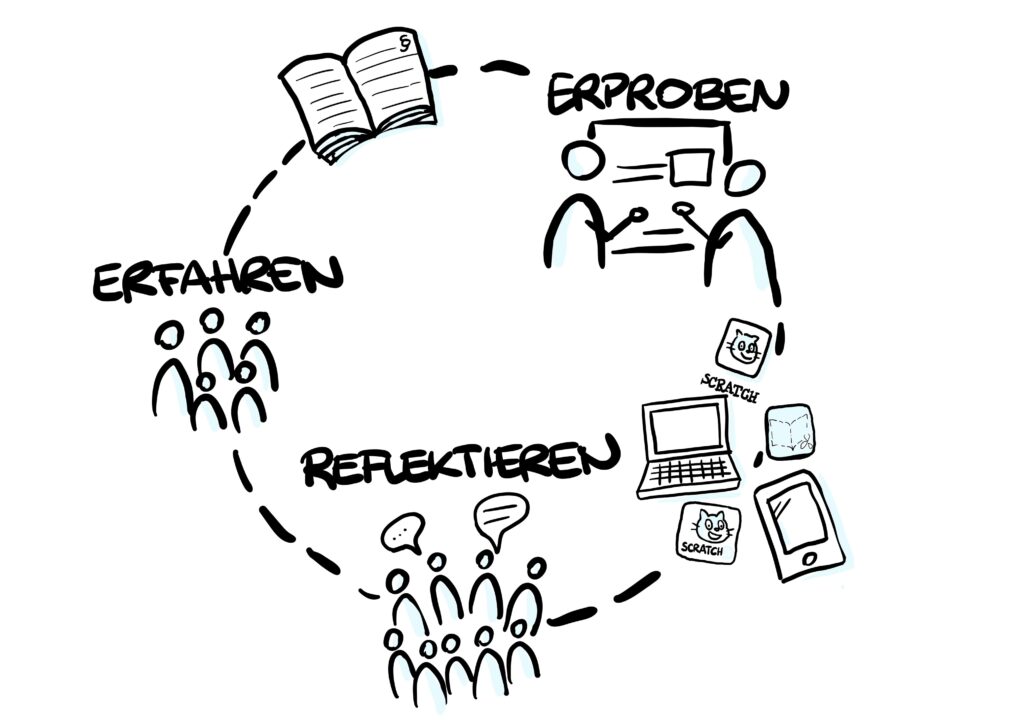

Konzept

Das Lehrveranstaltungskonzept „Programmierung für Hörer aller Fakultäten“ von Diplom-Inform. Steffen Schiele wurde 2023 mit dem @ward – Preis für multimediales Lehren und Lernen der Uni Halle in der Kategorie „Projekte in der Konzeptionsphase“ prämiert. In dem nachfolgenden Video berichtet Herr Schiele von seinem Blended-Learning-Konzept, das nun bereits mehrfach durchgeführt und stetig weiterentwickelt wird:

Fazit

Programmieren ist für die meisten zu Beginn eine große Herausforderung und nicht selten mit viel Frustration verbunden. Gleichzeitig können Programmierfähigkeiten in den verschiedensten Lebensbereichen sehr hilfreich sein und öffnen den Blick für die Funktionsweise von Informatiksystemen. Dies macht für mich zusammen mit der sehr heterogene Teilnehmerschaft den Reiz aus.

Die Art und Weise der Gestaltung des Kurses hat zu einem deutlich intensiveren Austausch und einem offeneren Umgang mit Fehlern geführt. Bereits damit konnte die oft mit Programmierfehlern verbundene Frustration verringert und bei einigen Studierenden eine Steigerung der Resilienz erreicht werden.

Die ausgeprägte Heterogenität führte, wenn auch von vielen Studierende nicht bewusst wahrgenommen, zu einer Bereicherung. Dies betraf auch die von Studierenden geleiteten Präsenzsitzungen. Neue Perspektiven und unterschiedliche Herangehensweisen konnten wahrgenommen werden und manche Studierenden identifizierten sich nach der eigenen vorbereiteten Präsenzsitzung besser mit dem Thema. Zusammen mit den praxisbezogenen Übungsaufgaben konnten die Studierenden auch die Sinnhaftigkeit der Inhalte erkennen. Für viele war dies sehr motivierend, insbesondere wenn Aufgaben das eigene Studienfach gestreift haben.

Der Heterogenität konnte durch die Gestaltung des Lernmoduls und der Gestaltung des Kurses nach einem Inverted-Classroom-Konzept Rechnung getragen werden. Das Lernmodul ermöglichte den eigenen Lernprozess sehr frei zu gestalten, da hierbei nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch überprüft werden konnte.

Die vielfältigen Unterstützungsangebote, wie z.B. Übungen als freier Lernort mit individueller Unterstützung, wurden zwar von den Studierenden ebenfalls positiv hervorgehoben, allerdings nicht im erhofften Umfang wahrgenommen. Dies mag in Eigenverantwortung der Studierenden liegen, allerdings dient gerade dieses Angebot den studentischen Aufwand insgesamt zu reduzieren, weswegen ich perspektivisch weitere Anreize dafür schaffen möchte.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Erfolgsquote deutlich verbessert werden konnte, ohne das Niveau des Kurses zu senken, und der Kurs in der Evaluation mit gut bis sehr gut bewertet wurde. Weitere Verbesserungsideen sind bereits in der Umsetzung und umfassen z.B. Elemente von Gamification.

Steffen Schiele (2025)

Weitere Informationen und Links

- Digitale Medien in der Lehrer*innenbildung, Band 3 (2020)

- Yapex

- Vorstellung des Lehrveranstaltungskonzepts im Rahmen einer Lunch Lecture am 17.12.2025